Por Catalina Signoretta Fernández

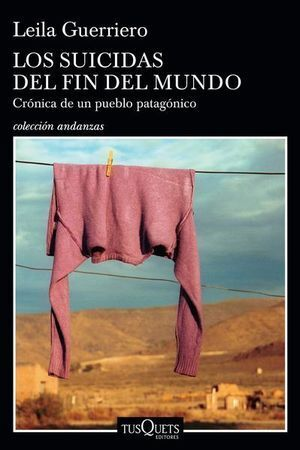

“El día era de sol y eso ayudaba, pero cuando bajé del ómnibus el viento me empujó, trastabillé y sentí un chirrido de arena entre los dientes”, escribe Leila Guerriero al comienzo de su primer libro, Los suicidas del fin del mundo, publicado en 2005. En él, escribe sobre Las Heras, “un sitio fuera del mundo, un lugar perdido” en la provincia de Santa Cruz, y la seguidilla de suicidios juveniles que allí se vivió a finales de los años 90, y nadie documentó. Narrado en primera persona, comienza como una crónica de viaje, se transforma en una novela negra de no ficción y decanta en un preciso retrato del sur argentino. Guerriero relaciona la frágil estructura social del pueblo, con un contexto de desocupación, un clima hostil, la pérdida del sentido de pertenencia y la soledad, para dar respuestas a la desdichada historia que marcó el fin de siglo en esa localidad santacruceña.

La escritora nació en Junín, a trescientos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires; tal vez, esa es la razón por la que relata la historia de Las Heras sin caer en lugares comunes y sin ser condescendiente, pero, a su vez, sin obviar el contexto social y territorial en el que, al momento de la investigación, doce jóvenes de aproximadamente 25 años se suicidaron. Para mediados de 2005, cuando la novela editada por Tusquets vio la luz, aquel número se había multiplicado. La imprecisión se debe a que, según cuenta la autora, “ni el hospital, ni el Registro Civil, ni la policía ni el Municipio tenían registro de las muertes”. La periodista no logró dar con mayor información, pero se propuso, a lo largo de la crónica, encontrarle sentido a esa tragedia inexplicable, haciendo foco en lo que unió a aquellos jóvenes: su pueblo.

En el capítulo “Los intentos”, desarrolla su conversación con un médico psiquiatra para explicar la relación entre “la agresión natural del paisaje y la soledad” con los suicidios. La falta de arraigo, los prejuicios y la exposición, la poca comunicación y sostén familiar (íntimamente relacionado con la industria petrolera) son algunas de las razones que presenta para entender la pérdida del impulso vital de los jóvenes.

La cuidadosa (e inevitable) subjetividad de la autora resuena de principio a fin. Describe un asentamiento religioso, en su sentido más místico, y conservador; con pobladores indiferentes, que naturalizaron que tantos jóvenes se quitaran la vida, sin indicios ni razón aparente. Parte del carácter insólito de los casos y los contextualiza poniendo el foco en el clima, la distancia aspiracional con Buenos Aires (que los entrevistados llaman “el norte”) y el ocaso económico que trajo el menemismo. “Hay pocas cosas: las vías del tren en desuso, un galpón oxidado, la ruta y un cementerio”, describe Leila. El tren en desuso y el galpón oxidado, que representan el desempleo y la incomunicación; la ruta, que resalta la distancia con “el norte” que idealizaban y del que se sentían excluidos, y un cementerio como el centro de Las Heras, y de esta historia.

Algunas personas con las que conversó le preguntaron si había visto un cartel, que nunca encontró. En él, podría leerse: “Las Heras, pueblo fantasma”. En esta línea, Leila describe un clima lúgubre, una y otra vez (como si quisiera asegurarse que no pase desapercibido para el lector): “Los árboles grises parecían hechos de plumas, de alas muertas, arañados por una fuerza con malas intenciones”. Relaciona la naturaleza patagónica con la soledad y la muerte al referirse a un “tenebroso suspiro del viento” que empujaba las puertas, y un “viento inverosímil” que impedía abrir las ventanas, ocultando la vida social y comercial del lugar.

Los suicidios ocurrieron entre 1997 y 2000, pero la localidad petrolera surgió a principios del siglo XX, con la construcción del Ferrocarril Patagónico, que conectó a Las Heras con Puerto Deseado, y generó un abrupto crecimiento de la economía local, que incentivó un nuevo asentamiento alrededor de las vías. Luego de casi dos décadas de abandono y decadencia, en 1978, el ferrocarril cerró definitivamente y la ciudad fue clausurada por la dictadura. Así es como la identidad regional se disolvió y Las Heras se convirtió en el pueblo fantasma que describe el libro. A esto se le sumó la privatización de YPF durante el menemismo, que condenó a la población a una preocupación constante y generalizada: el desabastecimiento y el desempleo (el 89 por ciento de los residentes vivían del petróleo). Durante los meses de la investigación, de los ocho mil habitantes que tenía Las Heras, alrededor del 25 por ciento estaba desocupado. Los jóvenes que crecieron después del apogeo económico lo hicieron con faltas de oportunidades dentro del pueblo y con grandes dificultades, simbólicas y económicas, para realizarse fuera, en “el norte”.

La autora desglosa la vida de quienes no pudieron soportarla, sin atreverse a plantear una posibilidad inmóvil, pero haciendo hincapié sobre el lugar de los hechos. Explica la depresión generalizada que describen los entrevistados, no solo como consecuencia de la presencia fantasmagórica de los jóvenes suicidas ni de las secuelas emocionales en sus familias, sino que plantea la posibilidad de que fuera al revés: que la desocupación, el clima y la soledad de aquel “pueblo fantasma” fueran la razón de su desdicha. Con su descripción de la industria, los habitantes y la naturaleza más primaria de la zona, propone a Las Heras como un personaje fundamental en esta historia, trazando posibles respuestas a una tragedia desconocida.