Por Agustina Gesto Rothar

Hay personas que para mejorar su calidad de vida toman decisiones importantes, como cambiar de trabajo o romper malos vínculos. Son momentos en los que uno tiene la libertad de cambiar por su propio bien. Otros no tienen esa suerte y su propio país es el responsable de empujarlos a elegir otro camino como el caso de los migrantes cubanos, quienes tuvieron que abandonar su tierra y su familia para alcanzar una vida digna.

El propio gobierno cubano fue, durante décadas, uno de los principales obstáculos para quienes querían dejar la isla. Tras la Revolución de 1959, se establecieron políticas migratorias restrictivas que consideraban la salida del país como una traición a la patria. Durante años, se exigía la llamada “carta blanca”, un permiso de salida extremadamente difícil de conseguir. Quien se marchaba sin autorización era catalogado como “desertor” y, en muchos casos, perdía el derecho a regresar o a mantener vínculos formales con su familia. Recién a partir de la reforma migratoria de 2013, el Estado cubano flexibilizó en parte estas restricciones, eliminando la “carta blanca” y permitiendo que sus ciudadanos viajaran con pasaporte vigente, aunque con múltiples limitaciones y trabas burocráticas.

Sumado a la situación gubernamental, los medios para salir de la isla no eran fáciles de conseguir y mucho menos seguros. Muy pocos eran los afortunados que consiguieron viajar de forma legal en avión por medio de un permiso. La mayoría estaban sometidos a irse en embarcaciones ilegales donde el riesgo era inmenso. Muchos de esos viajes clandestinos fueron silenciados dentro del país, aunque en el exterior trascendieron los casos de naufragios y represión.

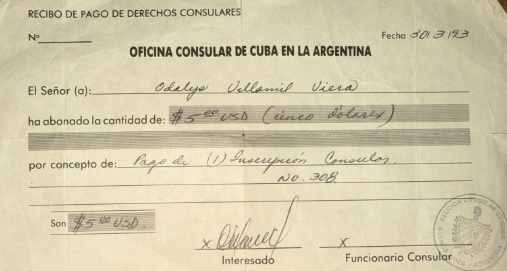

En la Argentina se fue conformando una comunidad creciente de cubanos, sobre todo desde los años 90, en coincidencia con la crisis del “Período Especial”. Según registros diplomáticos, muchos comenzaron a anotarse formalmente en la Embajada para consolidar derechos y residencia. Fue justamente así como Odalys Villamil Viera se convirtió en la cubana número 308 en registrarse oficialmente, una cifra que, más allá de la estadística, representa la certeza de haber encontrado un lugar propio en el mapa migratorio.

DE ALQUÍZAR A BUENOS AIRES

Odalys Villamil Viera nació en Alquízar, un pueblo agrícola al sur de La Habana, en la sabana occidental, “donde se cosechaba casi lo que comía toda la isla”. La tierra roja marcaba el paisaje y también el carácter de quienes crecieron allí. “Nosotros decimos que somos hijos del pueblo de la tierra colorá”, dice con orgullo. Su pueblo tenía salida al mar, aunque no a las playas turísticas de postal: eran aguas con barro, más humildes.

Odalys recuerda su infancia con cariño: comunitaria, hecha de juegos en la calle y pequeñas rutinas que se compartían entre todos. “Fui hija única hasta los 12 años. Jugábamos a las rondas en la calle y al pon (rayuela) cuando empezaron a hacer las veredas. También había un parquecito al lado de mi casa donde se hacían las reuniones del comité y pasaban en un televisor chiquito la serie Las aventuras. Ahí nos juntábamos todos”, recuerda.

En esas tardes también nacía, sin saberlo, su vínculo con la Argentina. A través de esa misma televisión conoció películas en blanco y negro, tangos y melodramas: Gardel, Libertad Lamarque y Hugo del Carril. “Todos los días al mediodía pasaban Cine del ayer. Empecé a fumar por ver a Lamarque cantando ‘Fumando espero’”, cuenta entre risas.

Su familia trabajaba: su padre en Villa Nena, un lugar de recría de ganado, y su madre era maestra de corte y confección. Odalys estudió en internados gracias a buenas notas, primero magisterio (profesorado), luego teatro, aunque con la tensión de expectativas profesionales típicas (medicina, abogacía) que no se correspondían con sus deseos.

El sueño de emigrar fue madurando con el tiempo. Había un contraste doloroso entre lo que los medios estatales mostraban y lo que la gente vivía. “El noticiero daba buenas noticias que no coincidían con la realidad. Uno no es tonto: todos los que se iban no volvían”, afirma indignada. Esa distancia se volvía más evidente en lo cotidiano, en un sistema que proclamaba igualdad, pero que en la práctica imponía carencias y privilegios selectivos: permisos para comprar ropa o alimentos, largas colas para conseguir productos básicos y la certeza de que, aun en nombre del comunismo, no todos accedían a lo mismo. El que tenía más poder económico seguía estando por encima de los demás.

Su destino de migración se decidió tras casarse con un argentino. A los dos años logró un permiso de residencia en el exterior por tiempo indefinido. Era un privilegio raro para la época: “Ese papel fue mi llave. Me permitía salir y, a diferencia de otros, también volver”.

Odalys llegó a Buenos Aires el 26 de febrero de 1993. “Me sentí en casa”, recuerda, reconociendo que su vínculo con este país ya existía en la imaginación gracias a las películas que veía en Cuba. Por supuesto, hubo diferencias que le costaron: el ruido constante del tránsito, las largas distancias y el ritmo acelerado de la ciudad. Sin embargo, las cosas buenas fueron más y marcaron la diferencia, sobre todo la posibilidad de comprar libremente.

En Cuba todo estaba racionado y regulado por permisos, y esa falta de opciones se transformaba en una costumbre difícil de borrar. Tanto así que, ya en Buenos Aires, esa actitud la delató como cubana: “Una vez compré varios paquetes de toallitas higiénicas y la farmacéutica me dijo: ‘Vos sos cubana'”. No solo su acento, sino también ese impulso de abastecerse en cantidad revelaban de dónde venía.

Su vida laboral comenzó desde abajo. El sueño de dedicarse al teatro no logró concretarse y fue reemplazado por una cadena de trabajos de subsistencia: vender tiempo compartido, dar clases de matemáticas, coser. Hasta que pudo consolidar su faceta de diseñadora en el barrio de Balvanera.

Hoy, más de tres décadas después, su vida en la Argentina consiste en trabajar en su taller. Está jubilada pero sigue activa, y lo resume con sencillez: “Mi vida es como la de todos los argentinos, luchando para llegar a fin de mes. Mientras mis manos estén bien, puedo sustentarme”.

CUBA DUELE, ARGENTINA ABRAZA

La historia de Odalys refleja un camino común a miles de cubanos que, más que emigrar, fueron expulsados de su propia tierra. “Nosotros no migramos, somos echados del país”, dice con crudeza. Esa partida nunca es liviana: significa dejar atrás a la familia, los amigos, la casa y cargar con la culpa del que se va. Cada regreso a la isla abre una herida nueva. “A mí Cuba me duele cada vez más, porque cada vez que vuelvo hay un pedazo menos de asfalto y un pedazo menos de vereda”, revela con ojos brillosos.

La emigración no se vive como un premio, sino como un desgarro. Odalys insiste en que el compromiso del migrante no puede ser esperar que el Estado lo sostenga, sino al revés: trabajar, integrarse y aportar. “Si emigra a un país y es bienvenido, que lo respete y trabaje en y para ese país”, sostiene. Lo dice desde la experiencia, con la convicción de que las raíces nunca se borran y que la gratitud se expresa con acciones.

Hoy, aunque su madre y parte de su familia siguen en Cuba, ella ya no duda: su casa está en Buenos Aires, entre las clientas que confían en sus manos de diseñadora, los amigos que eligió como familia y una vida forjada a base de esfuerzo. “En esa época yo le decía mi casa a Cuba, ahora mi casa es la Argentina. Cuando estoy en Cuba extraño mi casa, que es esta”, resume. El viaje de Odalys no solo fue un cambio de país: fue el hallazgo de un nuevo hogar.