Por Micaela Rafaniello

La participación en los procesos democráticos, especialmente a través del voto, es uno de los pilares fundamentales de toda sociedad que se rige por este sistema. Sin embargo, en los últimos años creció el número de personas que deciden no involucrarse en las instancias electorales, ya sea por desinterés, desencanto o desconfianza hacia las instituciones y los representantes políticos. Este fenómeno plantea un dilema que va más allá de lo meramente político: ¿es ético abstenerse de participar en una democracia cuando se tiene la posibilidad de hacerlo? ¿Puede la inacción política considerarse una postura ética? ¿O representa una forma de renuncia que debilita los principios colectivos de la vida democrática?

En este caso, la ética democrática se encuentra en tensión permanente entre dos polos: por un lado, el derecho individual a decidir no participar del proceso, que vendría a ser una expresión de la autonomía personal, y, por el otro, el deber moral de contribuir a la construcción del bien común, eje central de toda convivencia social. Como explica el sociólogo Isidoro Cheresky, “la democracia debe ser concebida como un régimen inestable, sin que con ello se esté adjetivando su debilidad sino su movimiento”.

En América Latina se concentra el mayor número de democracias que practican el voto obligatorio. De las 20 democracias altamente pobladas que actualmente tienen este sistema en el mundo, la mitad se encuentran en Latinoamérica, detalla José Fernando Flórez Ruiz en su ensayo “La fiebre del voto obligatorio en América Latina: lecciones para Colombia”, de la revista Democracia actual.

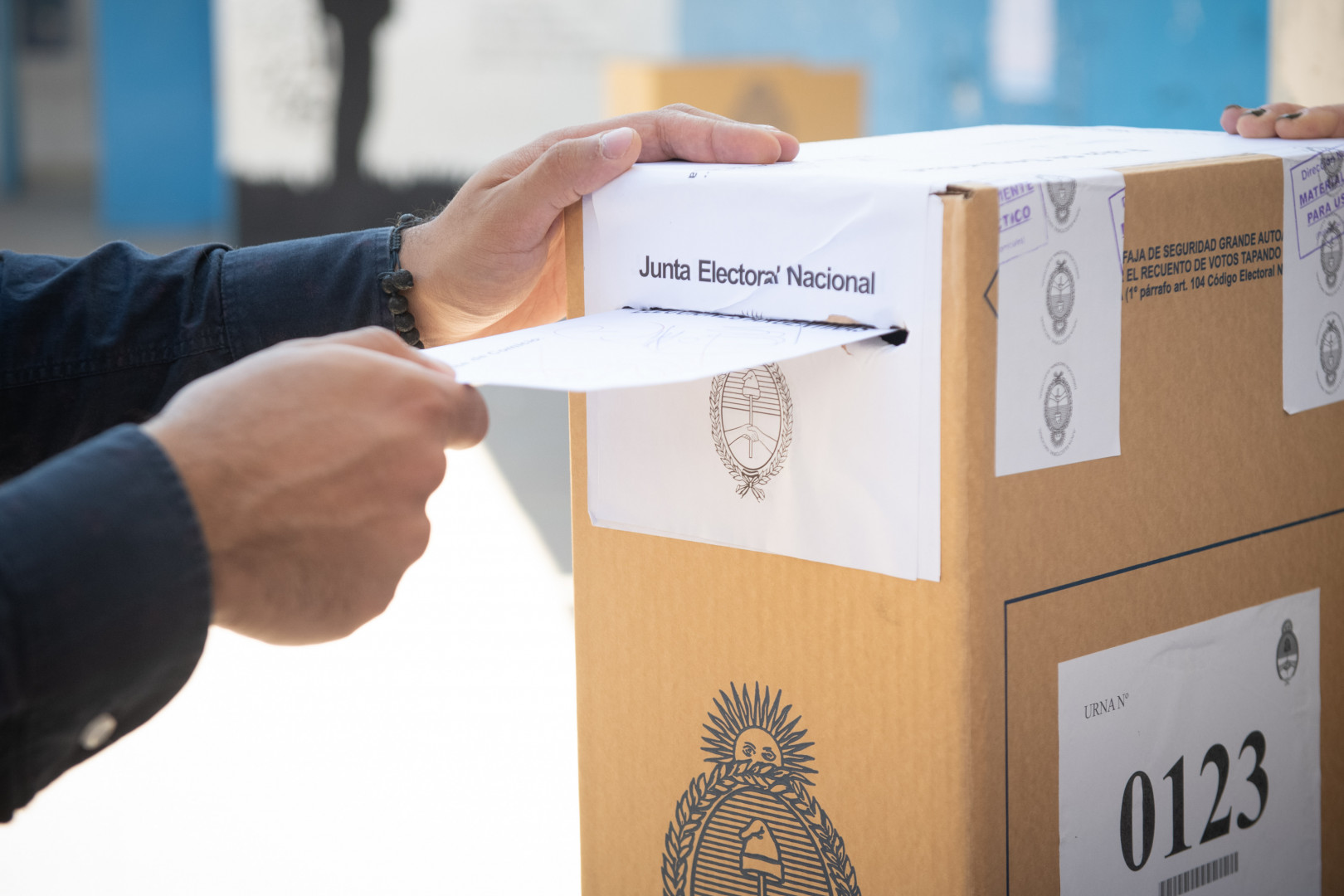

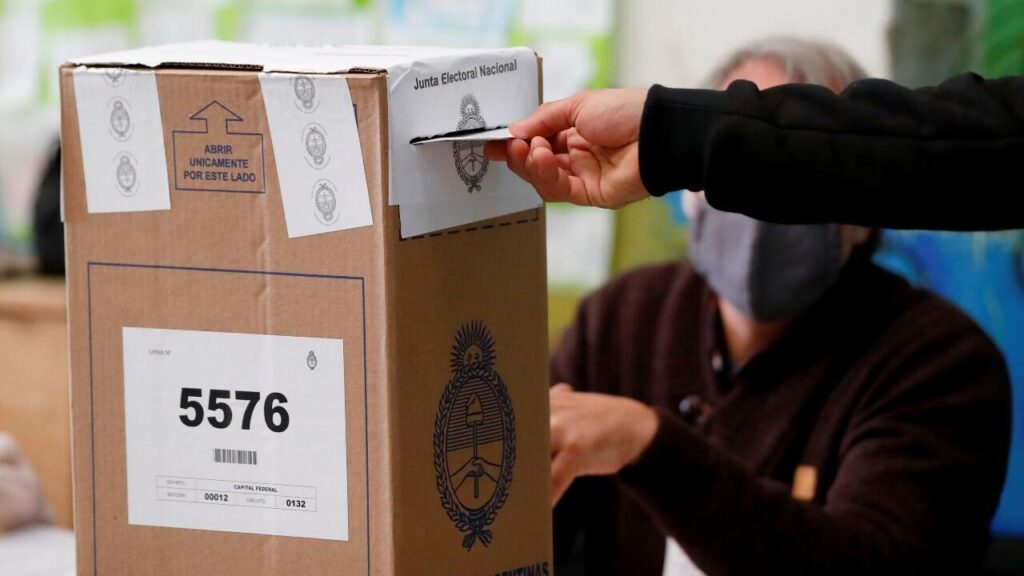

En el caso de Argentina, existe el voto obligatorio estricto. “En nuestro país, el sufragio es obligatorio desde 1912 y la omisión injustificada del deber de votar entre los 18 y 70 años de edad es sancionada con multas que oscilan entre los 50 y los 500 pesos argentinos, según el tipo y la cantidad de elecciones. En caso de no pagar la multa, el ciudadano abstencionista no puede realizar gestiones o trámites ante el Estado durante un año. El infractor también queda impedido para desempeñar funciones y cargos públicos por tres años desde la elección. Si se trata de un servidor público, el abstencionista es sancionado con suspensión de hasta seis meses que, en caso de reincidencia, puede conducir a la declaración de insubsistencia en el cargo”, afirma Flórez Ruiz.

Estas sanciones demuestran que el voto en Argentina no sólo es un derecho, sino también un deber ciudadano. Esta dimensión ética del deber se vincula directamente con la conciencia moral, entendida por Kant como la capacidad racional de reconocer el deber por el deber mismo. El acto de votar, por lo tanto, no puede reducirse a un trámite administrativo, sino que implica la responsabilidad de contribuir al sostenimiento de la vida en común. La apatía electoral, en cambio, muestra una falta de compromiso con la comunidad política y su destino colectivo.

LA LUCHA POR EL VOTO FEMENINO EN ARGENTINA

Según el Tribunal Electoral de la Provincia de Misiones, “el avance hacia el sufragio femenino en América Latina se dio principalmente entre las décadas de 1920 y 1950, un periodo en el que las mujeres lucharon por sus derechos civiles y políticos. A nivel regional, el esfuerzo de figuras como Alicia Moreau de Justo, Julieta Lanteri y Elvira Rawson de Dellepiane, y la campaña de Eva Perón, fueron fundamentales para lograr este avance en Argentina”.

En esta misma línea, la investigadora del CONICET María Celeste Ratto, en su ensayo “Hacia una democracia más igualitaria: a 76 años del voto femenino”, afirma que allí se produjo el nacimiento de la mujer como actora política, el ingreso a la vida política con sus derechos y obligaciones. Pero no sólo implicó algo sustancial para las mujeres, lo fue para la democracia en sí, ya que a partir de ese momento se logró la efectiva igualdad mediante el voto, que es la base de cualquier democracia.

Con todo esto sobre la mesa, resulta imposible no preguntarse: ¿realmente vamos a desentendernos de una conquista tan valiosa? ¿Vamos a renunciar al ejercicio de un derecho que durante décadas fue negado a la mitad de la población y que tantas mujeres debieron pelear para conquistar? La historia demuestra que el voto no fue un regalo, sino el resultado de luchas, militancia, exclusiones y sacrificios. No ejercerlo, entonces, no es sólo una decisión individual: también es una forma de desestimar esa historia, de desoír a quienes abrieron el camino hacia una democracia más justa e inclusiva. Por eso, si el voto es una herramienta para construir el futuro común, la pregunta ética no es si vale la pena votar, sino si estamos dispuestos a seguir honrando todo lo que se logró para que hoy podamos hacerlo.

Un caso paradigmático en la historia democrática reciente de Argentina fue el contexto de crisis de 2001. La consigna “Que se vayan todos” expresó un profundo desencanto con la clase política, al punto de que gran parte de la ciudadanía se alejó de las urnas o eligió votar en blanco o anular su voto como forma de protesta. Sin embargo, este retiro del espacio institucional no produjo mejoras estructurales, sino que dejó un vacío que favoreció a actores oportunistas. En este escenario, el no-voto, aún como gesto de indignación, no funcionó como motor de transformación democrática. Como plantea el politólogo Andrés Malamud, “la democracia no mejora por sí sola: mejora cuando la ciudadanía se organiza, participa y vota”.

El caso de 2001 muestra, también, un dilema ético. Muchos ciudadanos eligieron abstenerse de votar porque sentían que ninguna opción representaba sus intereses. No obstante, esta inacción terminó reforzando el sistema que querían cambiar. Aquí se visibiliza el concepto de hegemonía, propuesto por Marx y desarrollado por Gramsci: la dominación no siempre se ejerce por la fuerza, sino que también se sostiene por la pasividad o la aceptación de quienes no la cuestionan activamente. En este sentido, no votar puede ser funcional al mantenimiento del statu quo y puede ser positivo para ciertas clases sociales. Según Cenital, “las elecciones legislativas del 2001 son las de más baja participación electoral desde el retorno a la democracia: un magro 75,47%”.

Además, el voto es una herramienta concreta de esa participación. Renunciar a ella por desinterés o comodidad implica una forma de alienación, entendida como la desconexión del ciudadano con su rol dentro del cuerpo político. La democracia necesita sujetos comprometidos no sólo con las grandes causas, sino también en las decisiones cotidianas como una elección legislativa o municipal.

Cabe preguntarse, entonces, qué ocurriría si el desinterés se volviera norma. ¿Podría sobrevivir la democracia si la mayoría de los ciudadanos se abstuvieran sistemáticamente de participar? ¿Qué actores ocuparían ese vacío de poder? La historia demuestra que el debilitamiento de la participación ciudadana suele ser terreno fértil para el surgimiento de discursos autoritarios o demagógicos que prometen soluciones rápidas sin respetar los procedimientos democráticos. Por eso, votar es mucho más que elegir un candidato: es defender la posibilidad de seguir eligiendo.

Votar no sólo es un deber legal, sino también un deber ético. La democracia no se agota en el acto de votar, pero sin ese acto pierde su legitimidad. Ejercer el voto implica asumir una responsabilidad con el presente y con el futuro colectivo. Es una forma concreta de rememorar y fortalecer la democracia, especialmente en contextos donde está en riesgo. Según Isidoro Cheresky en su ensayo “Ciudadanía y democracia continua”, “el voto ciudadano ejerce una función reguladora que permite dirimir competencias o superar conflictos. Con frecuencia el voto inicia un nuevo ciclo o define un cambio de rumbo, consagrando la voluntad general y asegurando con su aceptación la paz civil”. Participar es, por lo tanto, un acto de conciencia y de memoria, un gesto individual que sostiene un proyecto común.