Por Matías Riso

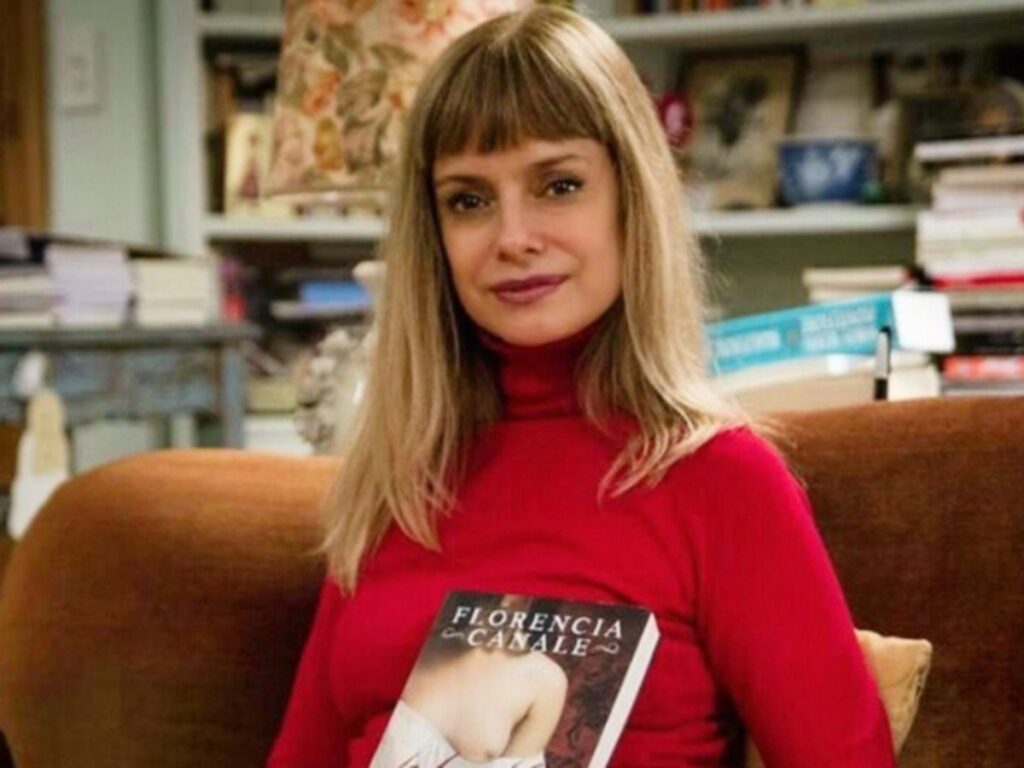

Con doce novelas escritas que van desde su debut con “Pasión y traición” (2011) hasta la reciente “La cruzada” (2024), Florencia Canale se consolidó como una figura de la narrativa histórica argentina. En esta entrevista con Diario Publicable repasa su recorrido personal, su obsesión por los datos, el peso del deseo en sus personajes y la reivindicación de mujeres audaces, y hace una declaración de principios: escribir es una forma de sostenerse viva.

-¿Cuándo se despierta esa doble pasión por leer y escribir?

-Yo aprendí a leer a los tres años y me convertí en una lectora infantil voraz. Después de leer “Mujercitas” quise emular a Jo March y a los seis o siete años empecé a escribir mi novela en la máquina de escribir de mi abuelo.

Aquella “novela decimonónica”, dice, se diluyó con los años, pero el impulso quedó. De adulta estudió periodismo y entró al mundo editorial como lectora de originales y luego a la redacción de la revista Noticias. Allí, la historia se volvió materia narrativa. “Soy descendiente en sexta generación de Remedios de Escalada y en algún momento pensé en escribir la novela de ella, pero no estaba segura del momento adecuado”, cuenta.

Cuando Ignacio Iraola, entonces director de Planeta y con quien ya tenía una buena relación, le insistió, ella sintió que era hora. El sí llegó rápido. Con él llegó también un editor que todavía la acompaña: Mariano Valerio. “Mariano me impulsa, me contiene, me responde, me ayuda, me ordena. Yo soy una suerte de hija de la desmesura y, cuando me voy por las ramas, él me pone en caja”, afirma. Publicada en 2011, “Pasión y traición” inauguró una saga de biografías noveladas donde el dato duro histórico y el pulso romántico conviven en armonía.

-¿Cómo encontrás el equilibrio entre la narrativa histórica y la ficción?

-Eso es la novela histórica justamente. Con los datos duros hay que hacer de esa piedra un polvo. Polvo de oro. Ficcionar lo real. Ya Juan José Saer lo había dicho hace tanto tiempo: la ficción es más real que la realidad misma.

EL MÉTODO

El método tiene tres patas fundamentales: un historiador de consulta permanente, un estudio profundo del material obtenido y viajes in situ. Pero, ante todo, un cronómetro interior. “Me organizo en la cabeza matemáticamente”, resume Canale, y sigue: “En mi cabeza todo es un número, aunque el resultado sea una frase. Es una locura porque hablo de palabras, pero me organizo para hacer tantos caracteres por semana. Es como si viera una fórmula algebraica. Es un disparate, pero me sale así”. El Excel mental con caracteres manda: metas semanales que a veces se quebrantan y otras se superan.

Ese cálculo no impide la grieta emocional. “Yo pongo el cuerpo, mucho y para todo. En algunos momentos de las muertes de algunas historias me ha pasado de llorar, de emocionarme. Pongo el cuerpo, pero totalmente. Tal vez debería poder retirarme un poco, pero no puedo”.

Su método de escritura es el siguiente: cada mañana corrige lo del día anterior, por la tarde continúa con la escritura o sigue buscando más información y por las noches baja la persiana y descansa tanto de los caracteres como de la lectura. No tiene fines de semana, su trabajo es de lunes a lunes. Cuando el desgaste es extremo y llega el famoso burnout, se refugia en alguna serie de Netflix, pero pronto vuelve al teclado para un trabajo que define como “áspero”.

A la presión externa, con los plazos editoriales y las presentaciones, se suma la interna. “Siento que me respiran en la nuca de una manera tremenda. Pienso: ‘no cumplí, no llego, cuántos caracteres’, estoy contando y contando”. Sin embargo, proclama: “Me la pongo sola, a mí no me presiona nadie”.

La investigación es tan rigurosa que roza la obstinación. Canale cuenta: “Desde el primer día en Planeta me pusieron un historiador para no cometer tropelías, porque me estoy metiendo con los cimientos nacionales. Hasta ´Pecadora´ trabajé con Diego Arguindegui, maestro de maestros, lamentablemente hoy fallecido. Actualmente me acompaña Graciela Browarnik. Ellos no investigan por mí, sino que ofician de radar. Además de recomendarme bibliografía, les consulto sobre datos específicos para no equivocarme. Esos datos son tan fundamentales como el aire que respiro. Si no tengo todo eso, no puedo empezar nada”.

-El trabajo de campo debe ser fundamental para esas investigaciones, ¿no?

-Para mí sí. El rigor histórico es fundamental. En esta última novela sobre Catalina de Erauso estuve en San Sebastián, España, donde nació, y en México, en la ciudad de Orizaba, donde murió y donde se guardaban sus restos, que después desaparecieron. Con “Pasión y tradición” me fui a Boulogne Sur Mer, donde vivió San Martín sus últimos años. Con mi trilogía de Rosas me fui a Southampton. Estuve en la iglesia donde su hija Manuelita se casó con Terrero. Aunque por ahí los edificios ya no son los mismos, necesito sentirlo. Con Belgrano me pasó lo mismo, estuve por las calles de Londres donde él caminó en su misión diplomática con Rivadavia. Estuve por los alrededores, en la puerta del White’s Club, que es donde se alojaron. Era un club de caballeros y no pude entrar, pero por lo menos tengo la foto de la puerta. No sé, tal vez es una suerte de cábala o fetiche, pero me siento más amparada con todo eso.

DE MUJERES Y PRÓCERES

Entre los rasgos que repite en sus obras está la mezcla de romanticismo, política y sangre. “Si no hay pasión, si no hay sangre, es aburrido. La pasión es todo, es urgencia, precipicio, desvelo. Si no hay eso, no tengo nada para escribir, no me interesa”.

-¿Cómo elegís qué vida merece convertirse en novela?

-Busco personajes complejos, contradictorios. Que su historia no se clausure. Las vidas lisas me aburren.

Por eso descarta a Merceditas San Martín (“la quiero mucho, pero tuvo una vida tan nada”) y abraza a Bernardo de Monteagudo, Urquiza, Rosas o la arrojada Catalina. “Elijo tragedias, historias densas. Necesito que me sigan despertando preguntas aun después de publicar”, afirma. En ese catálogo de pasiones, las mujeres ocupan un eje decisivo. Remedios de Escalada, Encarnación Ezcurra, Camila O’Gorman, Madame Perichón, Manuela Sáenz y, ahora, Catalina de Erauso: figuras “que no se dejaron doblegar”.

-No me interesa reivindicar a las mujeres con un afán enloquecido de reivindicar cualquier cosa. Me interesa reivindicar a las mujeres que se han relacionado con momentos importantes de la historia. Tal vez hubo mujeres importantes en el hogar, pero no me interesa contar sólo el asunto amoroso o el desamor, o una mujer que ha sido engañada por un caballero. Me aburre ese discurso de la mujer víctima constante, no me interesa. Me interesan esas mujeres que no se han dejado doblegar por la infinidad de problemas y reveses. Están las otras también; bueno, habrá otras personas que querrán contar esas historias. A mí me interpelan mucho más, dialogan conmigo mucho más, esas mujeres a las que por ahí después termina saliéndoles todo mal, no importa, pero que se han atrevido.

Humanizar a los próceres, con sus errores y aciertos, la enfrenta a veces con defensores “solemnes” de la Patria. “Me han preguntado cómo me atrevo. Pero mostrar sus debilidades los hace aún más grandes, porque eso no le quita mérito a todo lo que hicieron. Con eso, a pesar de eso, pudieron llevar adelante sus gestas heroicas. Son inmensos. Idealizarlos hace daño. Me parece que a todos nos vendría bien aplicar este concepto para aprender y desaprender lo que no va. Sobre todo en el presente, que hay tan poca capacidad de frustración y todo es tan etéreo y líquido”.

-¿En qué momento el personaje deja de ser un esquema?

-Empiezo a encontrar el personaje ya entrada la escritura. Para mí el personaje es puro hueso cuando empiezo, y hay un momento en el que empieza a engordar, a tener carne.

Cada figura le exige un pulso distinto: Urquiza le costó porque venía de escribir tres novelas de Rosas y tenía “muy dominada la cabeza por su contrincante”.

–¿Cuál fue el que más te costó, entonces?

-Siempre pienso que el último es el que más me costó, seguramente la que me está resultando más difícil es la que vendrá.

Entre la docena de libros publicados, hay preferencias afectivas. “Por supuesto, en este momento es Catalina de Erauso, pero la favorita va a ser siempre Remedios de Escalada porque es la primera. Encarnación Ezcurra y Camila O’Gorman también me dieron vuelta entera y perforaron varias convicciones.”

EL IMPACTO EN LOS LECTORES

El contacto con los lectores confirma que su fórmula -rigor, pasión y fluidez- funciona: “Me dicen: ‘Entré a la Historia gracias a vos porque me aburría’. Me piden que vaya a las escuelas porque a los chicos les cuesta entender la historia”, dice quien, si bien sonríe, conserva el filo crítico y jamás suaviza un dato para evitar polémicas: “No. Y si alguien me zumba el oído, peor, lo confirmo”. La única poda es de extensión: “Obviamente elijo qué escribir y qué no, porque si no se transforma en una novela eterna”.

Al preguntarle qué espera que quede en el lector, no habla de tesis ni moralejas: “Lo que me interesa, o algo que me gustaría, sería que sientan la pasión que yo siento por la historia”.

Esa transferencia emocional la sostiene incluso en los meses posteriores a entregar un manuscrito, cuando la angustia de la recepción es fuerte: insomnio si no hay proyecto nuevo, dudas aun sabiendo que el texto está bien. Es entonces cuando repite la frase que subraya su oficio como un asunto vital: “Yo escribo para no morir”.

¿Cuánto tiempo en total te lleva escribir una novela?

-Un año, dos, desde que empiezo hasta que termino. En general, cuando entrego la novela, ya estoy preparándome para la que viene.

De hecho, al terminar “La cruzada” ya tenía el pasaje en su mano: “Ahora me voy de viaje para buscar materiales de mi próxima novela. Ya sé en qué librería está lo que necesito, a dónde ir, ya estuve investigando.” Esa continuidad casi sin respiro la incomoda si se interrumpe. Cuando la editorial decidió no publicar “La cruzada” el año pasado, vivió una pequeña crisis: “Dije: ‘No me hagan esto, por favor’. Después lo entendí, fue una decisión comercial de Planeta, pero al principio la pasé muy mal”.

Con humor, agradece que su editor estuviera para contenerla en ese temblor. Su última obra fue presentada el 10 de mayo de este año en la 49° Feria Internacional del Libro.

-¿Te das un respiro, unas vacaciones de verdad, entre un libro y otro?

-Un poquito, sí, pero no la paso bien. Siento la necesidad de seguir.

No es una pose de sacrificio: su reloj interno pide trama, conflicto, vértebra histórica.

-¿Sentís que tus novelas tuvieron impacto en el panorama literario?

-Sí, ¿por qué no? Un impacto bueno dentro del género, que es un género mal considerado menor, pero sí.

Esa valoración se apoya, también, en la conciencia de la evolución de su escritura. “Evolucionó bien, me gusta. Siento que voy ganando territorio, estoy contenta”, dice.

–Si pudieras volver el tiempo atrás y darle un consejo a la Florencia que recién empezó a escribir, ¿cuál sería?

-Paciencia. Paciencia. Una palabra que es fundamental y que me cuesta tanto. Más cuando tenés mucha presión encima.

-¿Qué mensaje esperás que se lleve el lector?

-Descubrirse en esos personajes, encontrarse, calmarse, pasar un momento genial.

SUS PROYECTOS

Le brillan los ojos cuando recuerda a la señora que, en una caminata literaria, le preguntó ansiosa: “¿Y el próximo cuándo sale?”. Esa avidez le confirma que la pasión viaja de página en página. Sobre lo que viene, la autora es prudente, pero deja algunas pistas: “Es una mujer también. No es argentina, es de otro continente, el Viejo Continente, y también de siglos previos. Investigando a Catalina se me abrió un mundo nuevo. Europa tiene mucha más historia que nosotros y personalidades que interpelan temas fundamentales de la actualidad”, adelanta.

El entusiasmo por esa figura todavía secreta late igual que aquella primera chispa que se despertó con Remedios. Mientras tanto, sigue leyendo compulsivamente, corrigiendo de mañana, sumando caracteres por la tarde y buscando en cada línea la vibración que confirma que la historia sigue viva.

Florencia Canale escribe con su mente centrada en la cronología y el corazón abierto a lo incierto. Convierte documentos históricos en polvo de oro, transforma próceres de mármol en cuerpos humanos que aman, sangran, traicionan o dudan y rescata mujeres que se negaron a ser solamente notas al pie. Su rutina es matemática; su impulso, visceral. “Yo escribo para no morir”, repite. Y en esa declaración late la clave de un proyecto literario que, lejos de agotarse, se expande como la historia misma: inabarcable, contradictoria y apasionada.