Por Candela Corral

“Hablé con madres que guardaban en el freezer restos de sus hijos asesinados por la violencia policial. Ahí es cuando te das cuenta de que no tenés a nadie que te contenga”, relata Raquel Gazzanego, viuda de Edgardo Cicutín, una de las víctimas de la “Masacre de Wilde” ocurrida en 1994 y por la que comenzará un juicio contra nueve policías el próximo 17 de octubre.

“Nada de esto estaría pasando si la Justicia no fuera tan lenta”, recalca Raquel en entrevista con estudiantes de TEA, en referencia a su largo peregrinar para que se condene a los responsables de la masacre. Su lucha comenzó el 10 de enero de 1994, el mismo día que ocurrió la masacre, y en el camino tuvo que afrontar varios sobreseimientos a los policías imputados. Luego de apelaciones y reclamos, el caso recién ingresó en su tramo final en 2020, pero la pandemia y la desidia judicial siguieron postergando la “justa Justicia” que ella reclama para su esposo y el resto de las víctimas.

Los imputados que llegan al juicio oral son los policías Osvaldo Lorenzón, Eduardo Gómez, Marciano González, Roberto Mantel, Hugo Reyes, Pablo Dudek, Julio Gatto, Marcelo Valenga y Marcos Ariel Rodriguez. Eran miembros de la Brigada de Investigaciones de Lanús, en los tiempos de la “Maldita Policía”. Además de fraguar operativos para cometer delitos, tanto Gatto como Valenga fueron involucrados en el juicio por el atentado a la AMIA, por “encubrimiento y desviación de la investigación”. En el primer y fallido juicio oral por el atentado contra la mutual judía estuvo imputado y fue sobreseído Juan José Ribelli, quien era jefe de la Brigada de Lanús cuando ocurrió la Masacre de Wilde.

Marcos Ariel Rodríguez, el único policía que fue preso por el caso de Wilde, estuvo prófugo 20 años y fue arrestado recién en 2014, en La Falda, Córdoba. Raquel Gazzanego dio el dato clave para esa detención al descubrir que figuraba en el padrón electoral de esa provincia.

Raquel recuerda con dolor cómo tuvo que reconstruir su vida y la de sus hijos, sin dejar de investigar en forma personal lo que había sucedido en enero de 1994: “Hace poco más de 28 años nos cambiaron el eje de nuestra vida, cuando once efectivos vestidos de civil y en autos de civil, en un supuesto operativo de ‘prevención del delito’, fusilaron a cuatro personas. Entre ellas, mi marido, de quien a las pocas horas me dijeron que había sido ejecutado por un ‘lamentable error’”.

Edgardo Cicutín viajaba en un auto con su amigo Claudio Díaz, el único sobreviviente de la masacre, cuando fueron obligados con violencia a bajar del auto. A Edgardo lo balearon por la espalda y quedó tirado en el piso, boca abajo.

El trabajo de Raquel por sacar a luz la verdad empezó a tener frutos meses después, con la ayuda de la primera jueza de instrucción que tuvo el caso, Silvia Susana González. En ese momento enviaron a realizar el peritaje balístico a la Gendarmería, por pedido de González, para evitar que la policía malversara los hechos y creara una escena del crimen adulterada. A pesar del buen trabajo en la etapa de instrucción, cuando se produjo el pase a las instancias superiores de la Justicia, el tribunal superior fue, según Raquel, “ciego y corrupto”. La aparición posterior de un segundo juez de instrucción, Gabriel Vitale, trajo un alivio. El magistrado inició la búsqueda del prófugo Marcos Ariel Rodríguez.

La participación de varios periodistas especializados en policiales fue de vital ayuda. Con uno de ellos, Mario Severini, la viuda de Cicutín recorrió el barrio donde ocurrió el hecho, en busca de testigos. También la ayudó Enrique Sdrech, el primero que llamó al caso la Masacre de Wilde, contribuyendo a la visibilización de lo que había sucedido.

Gazzanego lamenta que su propia familia no la apoyara durante el proceso: “Todo el mundo quería que me sacara la causa de encima”.

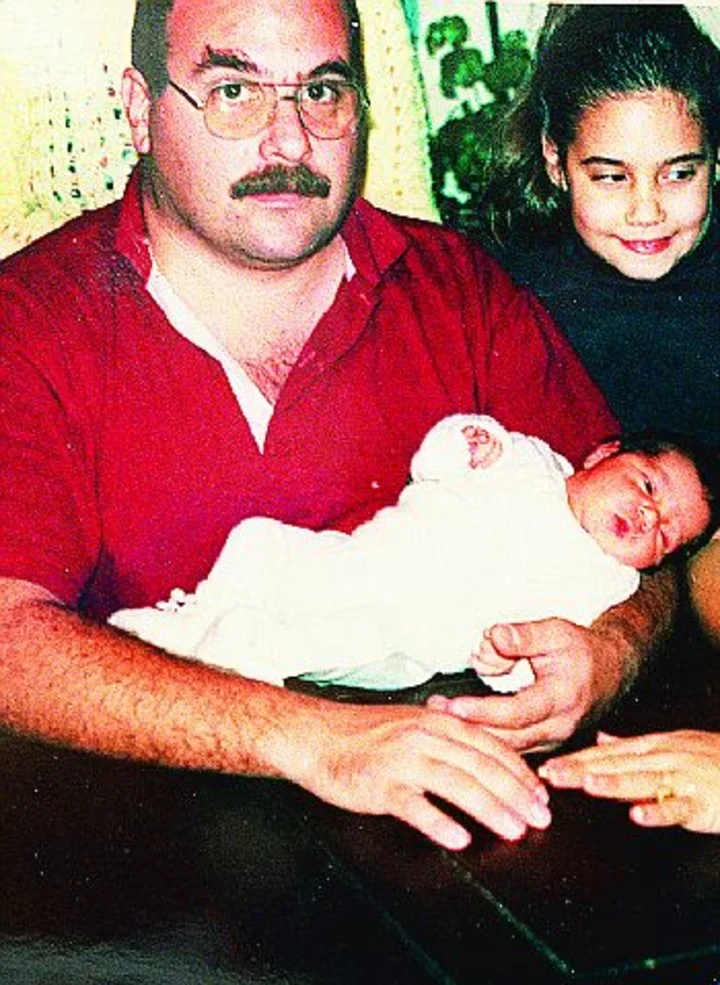

Cuando asesinaron a su esposo, tenía 31 años y dos hijos: Natalia, de 8 años, y Gonzalo, de apenas ocho meses. Tuvo que irse a vivir con ellos a la casa de sus padres. “No era vida, mi cabeza era un lavarropas”, rememora. Iba de un lado al otro, asistía a entrevistas, trabajaba en la denuncia y buscaba trabajo para subsistir. Tenía el secundario completo, se había recibido de perito mercantil y en comercio exterior, pero nadie le daba trabajo por ser madre de dos niños. Hizo cursos de masajista para “salir del paso”, trabajó en consultorios, en rehabilitación respiratoria y motora, y estudió radiología, hemodinamia y técnica en tomografía computada y resonancia. De todos modos, no pudo ejercer esas especialidades por mucho tiempo y desde el año 2000 trabaja como empleada administrativa. No cobra pensión por su esposo.

A pesar de los problemas económicos que tuvo que enfrentar para mantener a sus niños, nunca paró de exigir justicia por su cuenta. Aclara que no se relacionó en forma orgánica con otras familias de víctimas de violencia institucional. “Estuve en congresos de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), pero no me sentía cómoda en ese ambiente, se denotaba un ‘mi muerto es mejor que el tuyo’. Igual tengo buena relación con las organizaciones, participé en proyectos a favor de, por ejemplo, una Ley contra la Violencia Institucional; sólo no me gustan las luchas de cartel”.

Sobre el juicio que se acerca, dice que hay “una suerte de luz de confiabilidad respecto a ciertos jueces” en el fuero penal bonaerense y ciertas intenciones de “blanquear a las fuerzas” de seguridad. “Hoy que está tan de moda utilizar letras de canciones para referirse a los hechos, digo que todo concluye al fin, todo tiene un final, todo termina”, dice Raquel, citando la letra de Presente, el clásico de Vox Dei. “De una forma u otra vamos a acabar con este juicio, voy a hacer todo lo posible para que esto se termine con una justa justicia, no sólo para dar con el asesino de Edgardo, sino también para exponer que hubo un ideario de fusilamiento”.